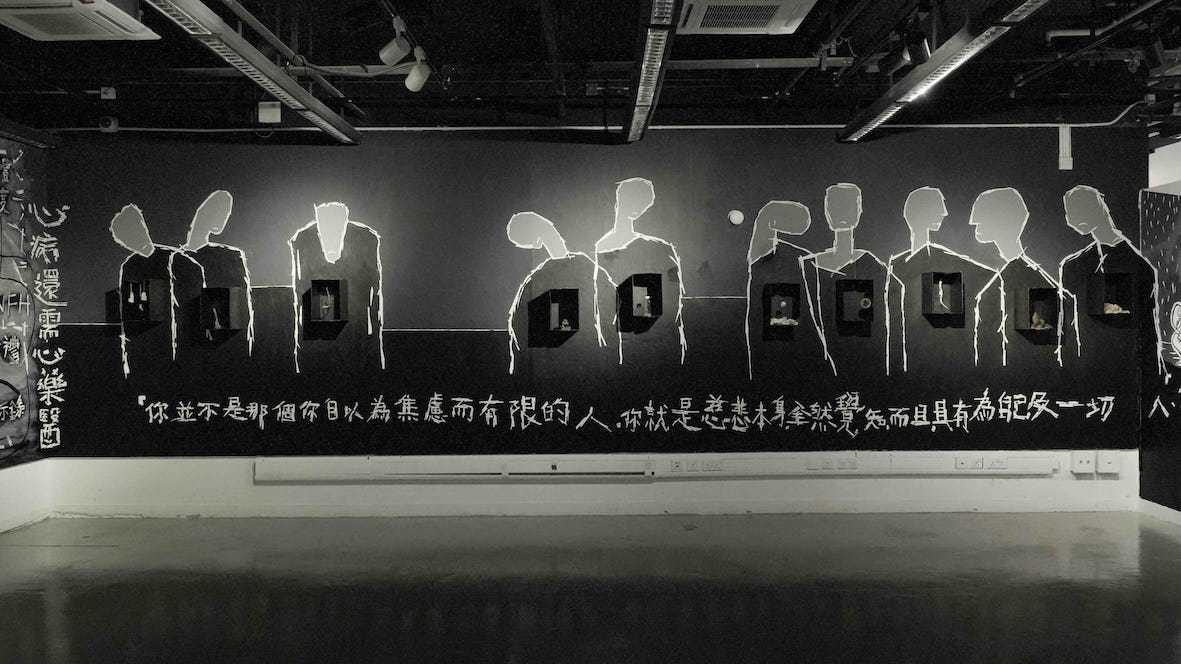

2024 年 10 月至 11 月,香港裝置藝術家楊秀卓在兆基創意書院舉辦了題為「病有我」的個人展覽。展覽開幕前,我和楊秀卓做了一場對談,與談人是白雙全,探討藝術與疾病的關係。對談收錄於楊秀卓即將出版的畫冊《病有我》,感謝楊 Sir 同意率先於本報發表。由於題材屬創作分享,我把它放在「虛構的幸福」專欄,分三次連載。

董:董啓章

白:白雙全

楊:楊秀卓

真假自我

楊:我想提出另一個議題,就是自我(Self)。很想聼 Louis 説説,因為在你那本《心》的書裡,經常提到一個自我,我理解這個「自我」是精神病的核心要點。譬如 Anthony Giddens 在他寫的現代性(Modernity)中那種理性管理,其實就是去壓抑我們的自我。在一個現代風險社會裡,自我很多時候都處在冒險的狀態裡,我們的生活或生存會面對很大威脅。身處這些位置時,那個「我」未必會這麼幸運,可以幸福地成為「自己」,一旦做不到「自己」,病就出來了。你在《心》裏有個説法擊中我,你提到夏目漱石作品中有個少爺,有個名詞是「少爺文學」?就是說,如果你今天不是寫作,是在做一份要去取悅老闆的工作,寫不是你想寫作的東西,就會很痛苦,那就正正是當時你那種狀態,藉著《心》的角色,你自責反思:糟了,我又沒有照顧年老父母,又要依賴弟妹經濟支持,然後很內疚。我寫作又好像對這個社會沒什麼幫助。這樣自責,其實就是一個自我的反思。我很有感受。

董:是的,絕對就是這樣。但我又想嘗試再進一步,甚至想探索一下其實這個自我是不是假的?

楊:對,你談到佛學裡面的「無我」、「如是」,我又看不明白。

董:對,到這裏就有分別了。在這個位前,我是同意的。可能我屬於比較早已經可以不理所謂社會的要求,雖然《心》裡面都寫了很多自己甚麼都沒有做,依賴,有一點反思,但現實上我也是從來沒有返工,有去學校教了兩年書,但是兼職的。當然都要回學校去,有工作,但心態就是兼職,不是賣身給老闆那種,所以我沒有好像你這麼強烈的經歷,像賣了自己給別人,沒有了自己。反而,我是自我比較強的人,強烈的程度是整個人都投入到創作中,你痛苦的一面就是不能夠拿出自己來創作,因為你被現實佔了人生的一大部份。相反,我不理會那些人生現實的東西,全時間都在創作。其實這可能也會出事,就是我全時間都在創作自我的時候,就困在那件事裏,將那件事變成問題。就好像我膨脹得很大,覺得自我很强大,要創造宇宙最強的作品那種心態。我一直沉在這種狀態很多年,第一部曲還不錯,第二部曲,第三部曲,第三部曲後面的下半,終於總結了,我覺得那個壓力就出來了,這個很膨脹的自我,終於就撐不住了。所以那時我要回轉頭去想,想怎樣拆解這個自我?究竟這個控制型的思考型的自我,是什麼構成的呢?我開始看一些佛學書,練習禪修,去化解這件事。

其實現代社會的問題可能有兩層,第一層就是一些資本主義社會或者是現代的體制壓制了一些人的自我,失去了真我。但是換一個角度來看,現代社會就是在構造一種這樣控制型的自我的一種社會。在現代社會中,每個人都要去培養一個這樣的自我,那個未必是一個很自然或者是很内在的自我,但至少要構造一個這樣的表面的自我,一個 Ego:要成就很多東西,要揾錢,要在社會上生存,這種自我,都是一個自我。每個人都要建立這種東西,一個現代的自我,一個很一致,很有力,很強大的控制型的自我。我覺得這其實某程度上都是香港人的寫照,我做一個寫作的人,雖然不是那種在社會上要成功的人,但原來我都想在創作這個範疇裡成功,其實我的思維跟一個想賺很多錢的人的分別可能未必很大。人家想在社會上打工想賺錢想發財,我是想在藝術範疇裡發財賺錢成功,我寫了幾正的作品呀!其實就是困在這個野心裡。創作是一種野心的話,那你就倒轉了,就不是你自己內在的那樣東西,你加了很多目標或者一些東西給自己。所以,那時我就想再多走一步,就是怎樣化解這個自我。

在佛學的思維層面,這個我是否不存在?但又不是完全不存在,應該是一個假有的我,是必須的,或者是一個叫做權宜的我,因為平日我們都是我,有個身份、有關係、有朋友家人,這種自我穩定性是要保持的,不然就會被隔離,會亂,會被人認為是癲左。所以我會維繫這個我,但同時我會發現這個我不是最終極的東西,只不過是在現世這個時空各種因緣當中我維持的東西。最核心最內在的,是這個自我是各種所謂因緣和合的現象。所以,當你理解這只是一個結合的現象,不是一個很實在的東西時,你就不需要執著,能夠放開。為什麼要執著我的東西?為什麼要寫什麼三部曲?於是,我就不寫了,不如寫其他東西。寫其他東西,未必那麼多人喜歡,也就算了,別人喜歡不喜歡都算了。我自己有個感覺,可能世俗點來説,作為一個小說家的名氣或者期待最高的時候,應該是寫這些三部曲的時候。但後來不寫,寫了《心》,其實我覺得評價是低的,會覺得董啓章不寫一些厲害的東西,不寫關心社會的東西,寫自己的東西,我覺得是低的。但那又怎樣(so what)?我要面對自己,所以我覺得所謂的消解了的自我,並不是說沒有了我,而是一個不去執著的我。

情諸管理到精神病

楊:明白。就這角度,我有點回應,我從不期望楊秀卓是個一流藝術家,做個三流藝術家都滿足,完全沒有壓力。我想再跟進剛才 Louis 提到的那種對自我的控制。現代社會樣樣都要控制,城市交通系統、紅綠燈位、地鐵信號等等,一旦出錯可以導致嚴重後果,樣樣都要百分百控制得很好。一間公司幾百個員工都要好好地管控,要讓整間公司運作得到,要有效率,無論是工作性質、人事關係、系統運作,還有情緒都要管理(董:對,還有表情管理,那些偶像明星出來要管理表情,不可以被人拍到醜陋的樣子。)沒錯。現在很多社工、老師、學校都教大家管理好情緒。每個人的喜怒哀樂,都要在適當時候或者是回家才可以傾瀉。在學校或公司裏遇到不公平的事,都要硬生生吞下去,要管理情緒。整個社會發展到這個程度,很難叫人不發瘋。

我在 2003 年 SARS 後開始注意抑鬱病,收藏了很多關於精神病的剪報,也看了有關的書籍,如許寶強寫的《創傷與情感政治》,挺好看。2019 年後,很多青年人爆煲,有很多情緒病。最新的消息是 2024 年 9 月 1 日,教育局給每家學校 6 萬元,開精神健康課,究竟我們這個時代發生了什麼問題?為小朋友開精神健康課,要教小朋友愛惜自己不要自殺,又簽什麼承諾書。我很想問為什麼?這個展覽講精神病,也談 19 年後的香港,我的作品很想講香港的狀態,由精神病去講。

董:也是事實,都聽到很多 19 年間或之後的大學生的情況。我班上也有學生突然說讀不下去,或者要退課,或者有醫生信證明說有病,這幾年特別多。你看到這個是一個現象,譬如我寫這本小説《香港字》其實都是一樣。19 年時,我(住所)對面有個女生自殺。《香港字》的主角,就是自殺,不知道為什麼,我沒有交代自殺原因,女生都忘了自己為何自殺,但是她想自殺,沒有死去,然後長期抑鬱,處在失憶這種狀態。我覺得這其實都不是怎樣特意構思出來的,是很自然的,我覺得在這個時候要寫一個人,如果想寫一個年輕人的話,除了寫他有精神病,想不到有什麼值得寫。

楊:大學生我少接觸,至於中學生,他們經常揀跟死亡相關的題目做作品。舊生三十歲,因長期做著一份厭倦的工,上司無理取鬧,但又有家庭負擔,不敢辭職,患上抑鬱症。近年身邊有幾個這樣的學生,外面大環境起變化,從這個角度看,社會病了,那我們怎能不病。我想透過「病」來講這個年代的香港。

董:我覺得現在情況更是如此。所謂社會是很抽象的,什麼是社會?譬如看社交媒體,我覺得現在比以前更加利用個人,讓我們覺得自己和全世界沒有什麼不同。以前你自己有什麼問題,你自己知道,朋友圈知道,但是現在任何個人的事情,好像全世界都知道。其實未必全世界都知道,但是有一個錯覺,通過媒體,每個人都知道,都笑你,有這種感覺。自己和外界沒有什麼緩衝或者是保護,這樣所謂外部社會的問題,社會的氣氛,各種不開心的事情,很容易就進入我們的心。沒有一道防火牆。以前譬如說我很孤獨,不看報紙,不出門,不認識朋友,不知道社會有多差勁,充其量只是孤獨一點,只在家裡做自己喜歡的事。但現在不能孤獨,可能你忍不住看一看,然後你就被那些氣氛感染到了,突然間什麼洗版呀?其實有多少人在講呢?也許才幾千人?但你覺得全世界都在講。嘩,無時無刻!人是很脆弱的,如果沒有保護自己的方法,就不斷會受那些所謂外界、整個世界的東西攻擊或者刺激,就很容易覺得很灰,很容易影響到情緒。是不是?其實很奇怪,媒體上有些人在吵吵鬧鬧,為什麼會感到不開心?是不是真的不開心?其實如果你沒有那樣東西,沒有手機,至少你未必會知道,未必感覺到。但現在你會。發生了什麽什麽,情緒即刻差了。剛才說的不是自己,純粹是看看,已經弄得很煩,但如果看到有人罵你,有人在針對你,那是很痛苦的事,因為罵得好刻薄。雖然你會想,我坐在這好好的,又不是刺我一刀,是不是?是的,但始終不知為什麼抵受不了,就會覺得很多人在罵自己,很慘。

這可能是另一個現代社會的問題,不單是體制或媒體不同。社會學和人類學有這個說法,人本質上是一種社交動物,即使是原始人亦然,社交在我們的身體和心理結構上是有限度的。一個叫 150 定律的鄧巴數(Dunbar’s number)認爲一般來說,人類大概可以跟 150 人左右,而非幾千人幾萬人,維持比較緊密的關係。但現在這些媒體令你突破了這個限度,你無時無刻都覺得自己和無數人聯繫在一起,對嗎?那些不認識的人,你看不是很熟絡的人的臉書,然後很熟悉他們的生活,知道他們的事比知道你媽媽的更多。這樣就覺得有點怪,會亂,因為我們那種社交能力,被這個東西扭曲了,令人不知道爲何會被接收到的一些與你無關的東西大量刺激。這應該是情緒病或情緒問題一個很大的原因。

楊:坊間認為情緒病多數來自那些自我比較脆弱的人,如果自我比較強,就知道怎樣調適自己,可能可以避過一劫。但問題是,怎樣才算意志力強,又有很強的自我?十六七歲青少年能夠有多強?四十幾歲人也會垮呀。

董:我覺得不單強度,還牽涉到敏感度。就是有些強人,可能是個很不敏感的人,或者可以沒有什麼感情,所以才這麼強。你死關我什麼事?親人死關我什麼事?所以他很強,你打不倒他,他不會憂鬱,不會焦慮,因為他是無情的。但相反,比較多情敏感的人,就算他有某種強度和理性,但他太敏感了,當受到很多刺激時,都是會很艱難的。所以,創作人可能是敏感度高一點,會比較容易進入這個狀態。青少年現在特別多情緒,我覺得是因為青少年畢竟都在成長中,情緒正處於一個非常敏感的時刻,那就很脆弱,很容易出事。其中一些人過渡到,訓練到一個很不敏感的強大的自我的時候,這些就是成功人士,就是那些很麻木(numb)的,沒有感覺的人。

白:我們現在說的是一些藝術家的例子,你(董)是藝術家,你(楊)也是藝術家,這些情況,是否可以放諸一般人身上?

楊:可以,我們也是普通人。他(董)有經歷過,我也經歷過。

董:我們都是一般人而已,沒有什麽特別,不是超人。可能其他人不是這種形態,但也會面對相似問題。他們的問題不是因為要寫小說導致,可能是另一種執著或者追求,但是遇到障礙,即使他們不是藝術家,可能他們想從事某一件事或者是行內的事,他們很執著,很想做好一點,但失敗了。有一個自己想鑽落去,覺得自己擅長的事情,但失敗了。我覺得這個都可以是,不一定是寫小說。

白:剛才楊 Sir 強調說做回自己,我不肯定一般人是否有這麽强烈的想法。

楊:這個問題其實是很哲學的,什麼叫自己?你一生人其實都在回答這個問題。如果白雙全賣保險,你想像一下你是怎樣過的?

董:賣保險的白雙全和現在已經是白雙全的白雙全去賣保險,是另一回事,現在很難想像。

可能有些人一早訓練自己要接受,或者沒有想像過有其他可能性,因為大部分人其實不是一早可以看到這麼多可能性。教育永遠告訴你讀書、考個學位、上班等等,大部分人接受這是正常的,所以可能對某些人來說,雖然有點痛苦或有些辛苦,或者不大喜歡份工,但都會覺得這樣是正常的。其實有時候我想,帶一些藝術給大家,是幫到還是害了大家?我見過很多個案,有時候都很困擾,就是有些學生喜歡寫東西,又有才華,不是說超有才華,但我覺得是好的,寫得到,就鼓勵他繼續下去。但你會發現大部分都撐不下去,畢業後開始沒有時間,上班後沒有時間,寫不出就很不開心,又或者開始了,即使繼續寫,但沒有成果,沒法發表又沒法出書,沒有人看,會低落。甚至有些是出書了,但沒有反應,沒有人買,很大打擊。有時候我都很困擾,我鼓勵學生創作,但到頭來他們遇到的就是挫敗或者失望。如果我沒有鼓勵他們,他們不創作,做普通人的話,真的沒那麼慘。最近那部動畫《驀然回首》就類似,如果我沒有激發過他們,那就沒事了。所以我也不知道,你教學生有這個困惑嗎?

楊:我有。所以我想回應做回自己這個問題。我心中的「自己」,就是將你的潛質實踐出來,並做到最好。至於那東西能否幫你謀生,我覺得關乎整個社會氛圍,我相信剛才提到的寫作,如果放在台灣,或者機會多些,因為那裡文藝氛圍較濃,看書的人較多。學生問我:「楊 Sir, 學藝術有沒有出路?」我不可以說沒有,如果我說沒有,即是他們未開始學已經被我打殘。我當然說:有,但之後,加多句:「這條路真的好難行」。多年來,我教過的學生成為全職藝術家的只有一個,其他做老師、珠寶設計、插圖、或打份普通工等等。好現實,要生存。如果真的要寫,而又有天分的話,那就去返工賺錢,放工寫作。用一個心理學的說法,就是自我實現(self-actualisation),這就是我心目中的做回自己。但這個「自己」是什麼呢?不知道,要你自己去搵。

董:我覺得有個可能性,雖然還未實現。怎麼說,當然不會隨便說改變社會,但可否在社會會創造一些小型群體出來?就是說,譬如有人想寫,你不要想要很快出書、做作家、攞獎,文壇要為你提供什麽的?不要想這些東西。幾個或十幾個朋友形成一個小群體,大家寫多寫少不要緊,寫一兩篇文章,互相傳閱。我覺得現在的科技有一個可能性,雖然我經常批判科技,但我覺得科技也帶來很多機會,讓我們去建立一些關係。譬如現在的發表技術,以前你要發表?文章你要投去雜誌和副刊,出書要找出版社,這些全都令發表的機會很低,令個體很無助。但現在你要發表,我現在都在用電子報 Substack,幾分鐘就可以開,然後 post 自己的作品,找朋友用 email 訂,每出什麼,馬上送出介紹給人家看,可能隨時有一百幾十個讀者,很容易找到,那你就可以分享到自己的東西。當然你不要為了賺錢,免費訂閱,有人有財力的就付錢支持,沒有的就免費分享。然後如果有一個群體,不用很多人,大家形成一個網絡,很多年輕作者,資深的都有做,互相推介去形成一個閲讀社群,這是一種新形態,不是以前那種投稿拿稿費出書簽約的體制。我常常都覺得目前是體制化的文學,雖然很弱但都是一個體制,你仍然要仰賴這個體制中那些單位和主管。不理會這個體制,我自己就見到有愛文學愛寫作的社群,正在做這些東西。可能不是職業,可能還要找一份工作,但有餘力,寫一首詩,這就是一種生活實踐,或者用你所說的是做回自己。上班可能有大部份時間不是自己,但如果不是太壓抑,不是很討厭這份工作,這樣是可以的。下班有感想,可以寫些東西,不用寫長篇,寫個故事寫首詩寫篇文,很多生活分享的文章都好,形成一種小型的社群,是非體制化的,是自然的,是喜歡的人分享自己的興趣,我覺得這是一種藝術作為日常生活的實踐,不是藝術作為藝術品創作、鑑賞和買賣。我要脫離這個體制的思維,以前我一直做都是這樣的,出書簽約拿版稅,賣多少本,搞活動推廣,這就是一個體制。在裏面我不覺很過癮,很想脫離放棄,不再搞這件事,不再出書。我想,每個人都可以慢慢建立一些自發的群體。而現在的技術,可以幫助所謂的自主出版,以前是不可能的,現在的人作曲、寫音樂、然後放上網,有些可能少人聽,但也有些人無端端找到很多知音突然爆紅,這是少數。你追求的可能不是這些,但有人喜歡聽,找到你,認識了你。所以,大家可以用科技去做這些東西。

[未完待續]

期待後續!