貝貝重生 - 1. 愛,推動太陽和星辰(2)

物種源始.貝貝重生 #2

腦袋中的佈景一一被拆卸。好像有一些穿黑衣的舞台工作人員走出來。冰藍的池水被排走,只剩下軟呼呼的吹氣浴池之類的設置;池畔的柱廊和雕像被粗暴地撕毀或擊碎,露出軟木或發泡膠的材質;熱帶樹木被連根拔起,不,根本就沒有根,是塑料植物;夏日長空原來只是投映,驕陽則只是熾烈的燈光……連遮陽傘和白色膠椅子也被移走了,舞台一瞬間變得空空如也。甚至連演員,也即是我,我身上的戲服,救生員的白背心和紅褲子,頭頂的鴨舌帽,腳下的人字拖,也都卸去了。甚至連我赤裸的身軀,也不再存在。只剩下一個空舞台。無人,無物,無光,無空間,無時間。絕對的空虛。在這空虛中,有聲音,我的聲音,先於形體的聲音,開始述說,一個聲音劇場。我聽到自己的聲音,但看不到自己的身體,也看不到台下的觀眾。不過,我知道觀眾是在那裡的。你們是在那裡的。只有假設觀眾的存在,劇場才成為可能。就算事實上沒有觀眾,就算觀眾只是自己,或者神,那也無妨。那個假設是唯一的必須。於是我假設你們,我的觀眾,就在那裡,就在那黑暗中,屏息靜氣,既不發出笑聲,也不發出噓聲。你們是最無情的觀眾,就算台上發生怎樣可怕的悲劇,你們也無動於衷;就算是最瘋狂的喜劇,也難以博得你們一笑。但我知道你們也不會中途離場,因為作為假設,你們跟劇場共存亡。而我作為演員,作為編劇,也同樣賴劇場而生。

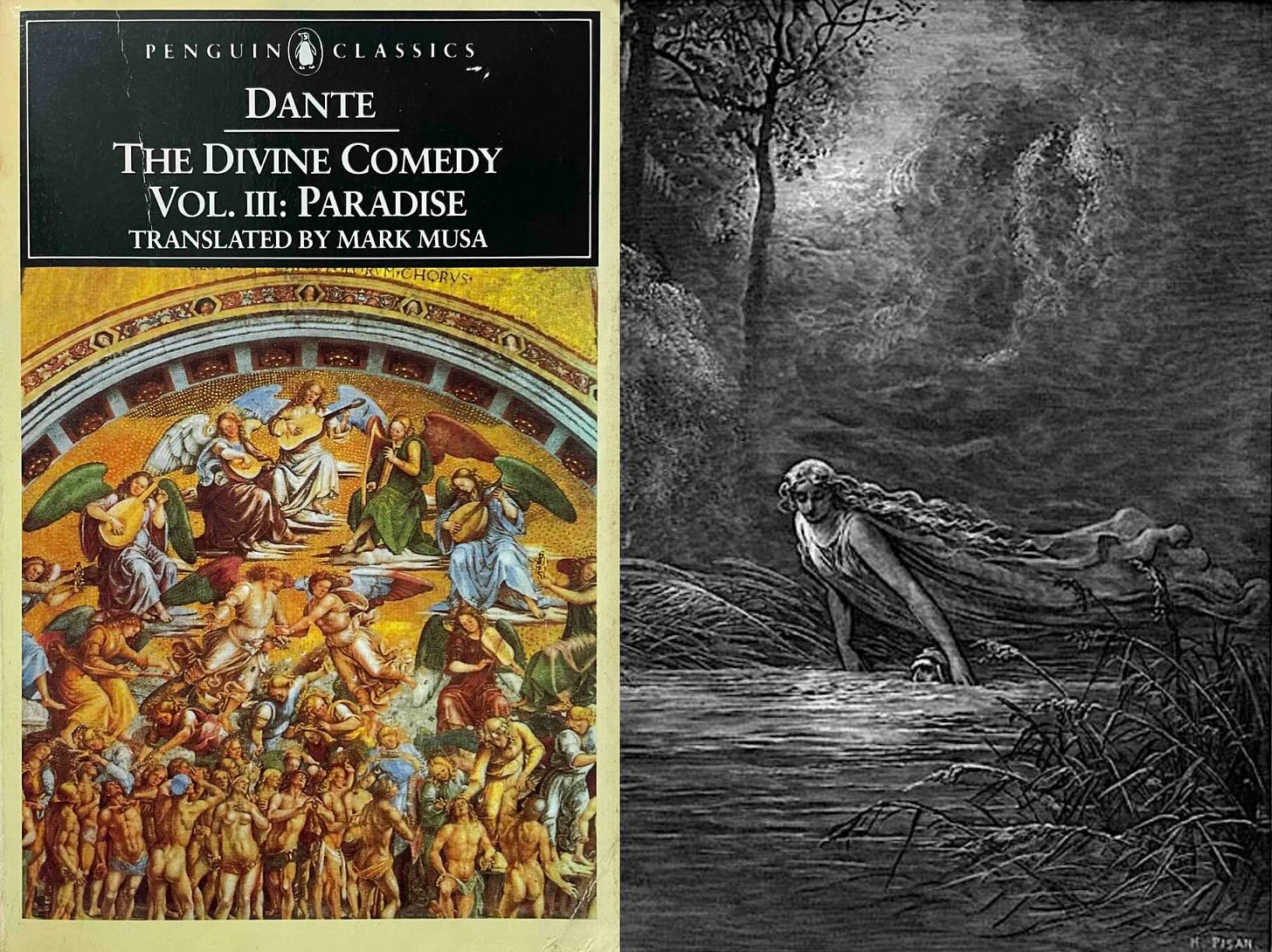

我踏上舞台,穿著救生員的制服,一手提著輕飄飄的白色膠椅子,一手抱著一本厚厚的書。我在舞台中央放好椅子,坐在上面,交疊雙腿,把書擱在大腿上,翻開,開始朗讀。那是但丁《神曲》的章節,音韻悠揚的古意大利語。聽不明白字句的意思?沒緊要。我自己也不明白。但單單那聲音已經很動聽。我是從黑那裡學到的,讀書要讀原文,就算讀不懂,也可以按著拼音去讀,去感受那聲音的律動,如音樂一樣的,最原始的喉音。甚至於,聽不懂比聽懂更懂,不明白比明白更明白。語言的障礙清除,概念的魔咒解開,但語言和概念並沒有消失,只是成為了純粹的事物。但丁在天堂玫瑰的環形舞台中央抬頭仰望,目睹了超越語言能夠表達,也超越記憶能夠承載的異象。就像做夢者一覺醒來,夢中的細節全都無法記起,意識卻殘留著強烈的情感,當靈示的景象漸漸淡化,它所帶來的甜美卻依然在他的心裡流淌。冰雪被太陽解封,女先知寫在葉子上的神諭在風中散佚。我在記憶的劇場上靜聽,捕捉那逃逸的聲音,收集那失落的文字。我把那些跳躍的字詞,搏動的句子,閃爍的段落,運轉的篇章,重新整理成一整部周行不止的大書。一沙一石,一磚一瓦,一草一木,一一堆疊,成為人間,成為地獄,成為天堂。我唸著唸著,我的骨肉就成形,我的髮膚就受生。有光,就有形。你開始看見我的樣子,我的身體,我身處的空間,舞台的人間,人間的舞台。從舞台到現實,從我的世界,面向他人的世界。你們的世界。